原子光谱新方法、新技术及新应用:探索技术创新与实践

2024年11月30日-12月2日,第 23 届全国分子光谱学学术会议和第五届光谱年会暨黄本立院士百岁华诞学术研讨会在福建省厦门市召开。12月1日举办的“原子光谱新方法、新技术及新应用”分会场上,一系列精彩的报告轮番上演,清华大学邢志教授、厦门大学王秋泉教授等邀请嘉宾为与会者带来了一场学术盛宴,他们分别就各自的研究领域进行了深入的探讨和交流。

四川大学 侯贤灯教授

四川大学侯贤灯教授带来题为“原子光谱分析若干新技术研究”的精彩报告。随着科学技术的进步,原子光谱学领域涌现出了许多新的技术和方法,这些创新不仅推动了科学研究的深入,也为实际应用提供了更多可能性。

侯贤灯教授通过分享自己实验室的研究成果,展示了原子光谱分析技术在环境监测、材料分析、生物医学等多个领域的应用实例。他特别强调了样品前处理的重要性,并指出,尽管原子光谱技术在灵敏度和稳定性方面具有显著优势,但样品处理的优劣直接影响到分析结果的准确性。他提到,随着纳米技术的发展,原子光谱分析在检测纳米材料和有机化合物方面展现出巨大潜力。

报告中,侯贤灯教授还提到了原子光谱分析技术在稀土元素分析、非金属元素检测以及单颗粒分析等方面的最新进展。他强调,尽管原子光谱技术已经取得了不少成就,但仍有许多挑战需要克服,比如提高检测灵敏度、拓展应用范围以及开发更高效的样品前处理技术。

清华大学 邢志教授

清华大学邢志教授带来题为“高纯材料分析中的基体效应之热效应的影响”的精彩报告。

高纯材料的纯度分析对于材料的物理化学性能、机械性能以及微观性能有着显著影响。即使是高纯度的材料,其中的微量元素添加也会对其性能产生重要影响,例如高温合金中添加磷和硫可以改善其耐热特性。

在分析方法上,邢志教授提到了辉光直谱技术在高纯材料分析中的应用,并探讨了热效应对分析结果的影响。他指出,即使是在低温度下,局部温度的升高也可能达到几百度,这将对材料的气压变化、热导电变化以及建设效率变化产生影响,进而影响材料的形貌变化。

中国地质大学 郭伟教授

中国地质大学郭伟教授带来题为“LA-ICP-MS 生物样品元素整体与成像定量分析”的精彩报告,分享了其团队在激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术应用于生物样品元素分析的最新研究成果。

郭伟教授详细介绍了LA-ICP-MS技术在生物样品元素分析中的应用,特别是在提高灵敏度和定量分析准确性方面的进展。他提到了当前技术面临的挑战,包括样品基体效应和分馏效应对分析结果的影响,以及如何通过技术改进来克服这些问题。他还分享了其团队在合成匹配标样、提高分析均匀性和稳定性方面的创新方法,这些方法对于提高生物样品元素分析的准确性和可靠性具有重要意义。

东北大学 魏星副教授

东北大学魏星副教授代作报告,报告题目是“基于等离子体质谱的单细胞microRNA定量研究”。

魏星展示了研究团队开发的基于金属蛋白表达调控的单细胞元素/形态分析新方法,以及单细胞中元素定量分析的新方法。他们利用三维微交叉液滴发生与单细胞包裹技术、基于二次流和Dean流的三维阵列螺旋管聚焦排序方法,建立了超高通量的单细胞采样系统,实现了高通量、高精度单细胞引入ICP-MS检测。

此外,他还介绍了他们如何通过微流控芯片技术,结合激光诱导荧光和ICP-MS技术,开发了二维的单细胞分析平台。这一平台能够在更低的流速下实现单细胞的分离,从而获得单个细胞的光谱和质谱信号,为单细胞研究提供了新的视角。

武汉大学 胡斌教授

武汉大学胡斌教授带来题为“ICP-MS单细胞分析”的精彩报告,深入探讨了单细胞分析的重要性和挑战,分享了其团队在ICP-MS单细胞分析技术方面的最新进展和应用成果。

胡斌教授的报告涵盖了单细胞分析中的几个关键问题,包括提高检测效率、区分单个细胞时间和多个细胞时间、以及ICP-MS仪器本身的限制等。他介绍了如何通过微流控芯片技术来解决这些问题,并展示了其团队在单细胞分析技术方面的创新成果,包括基于四字交叉流速聚焦构建的微流控芯片模型、在线系统构建、并改进单细胞分析通量等。

中国地质大学(武汉) 史建波教授

中国地质大学(武汉)史建波教授带来题为“砷的现场检测及去除技术研究”的精彩报告。地下水中砷污染问题一直是一个长期未解的难题,尽管国家采取了许多措施,但砷污染问题仍未得到解决。史建波教授分析了其中的关键因素,包括砷的多种价态和形态,这些都决定了其毒性和迁移转化问题。

在研究中,史建波教授及其团队关注地下水修复和污染成因,特别是水温低质方面的因素。他们发现,在山西、内蒙等地区,地下水砷污染非常严重。

史建波教授介绍了他们团队在砷现场检测技术方面的进展,包括提高拉曼光谱分析的灵敏度和稳定性,以及开发新型吸附材料用于砷的去除。他们的研究成果不仅在实验室中取得了成功,而且在实际应用中也显示出了良好的效果,如在河北和浙江的地表水和地下水样本中进行了现场分析,结果与实验室分析结果一致。

中国科学院上海硅酸盐研究所 汪正研究员

中国科学院上海硅酸盐研究所汪正研究员带来题为“大气压微等离子体光谱分析性能研究及其应用”的精彩报告。

汪正研究员在报告中探讨了原子光谱技术的发展现状和未来趋势,特别强调了大气压微等离子体光谱分析技术在环境监测和材料科学等领域的应用潜力。他指出,随着光学、电子学和计算机技术的进步,原子光谱仪器的分辨率、灵敏度和稳定性得到了显著提高,未来原子光谱技术将朝着更快速、更灵敏和更便携的方向发展,以适应现场和实时监测的需求。

汪正研究员详细介绍了大气压微等离子体光谱分析技术的优势,包括其简单的装置、低成本、在大气条件下操作的能力以及无需高真空系统。他提到,这种技术具有高电子密度,能够满足大多数金属元素的原子化激发和电离需求,且稳定性好,含有多种活性基团,增强了元素激发和电离的能力。

厦门大学 王秋泉教授

厦门大学王秋泉教授带来题为“浅谈原子光谱质谱的创新与发展”的精彩报告,他回顾了与黄本立院士共同学习工作的美好时光,还介绍他们团队在原子光谱领域的一些工作,以及对未来研究方向的展望。

在学术研究方面,王秋泉教授介绍了他们团队在原子光谱质谱领域的工作,特别是在环境和生物体系中关键元素和分子的分析方法学、持久性有毒污染物质的分离和检测等方面的研究。他们团队还关注了金属组学和定量蛋白质组学的研究,发展了化学选择性和生物专一性元素标记策略。

此外,他们团队在原子荧光光谱方面进行了创新尝试,探索如何将原子光谱技术应用于单细胞分析和金属元素编码等领域。他强调了在原子光谱质谱领域,创新和发展的重要性,并对未来的研究方向提出了自己的见解和展望。

中国地质大学 朱振利教授

中国地质大学朱振利教授带来了题为“高时间分辨的多接收磁质谱单颗粒分析系统的开发”的精彩报告。

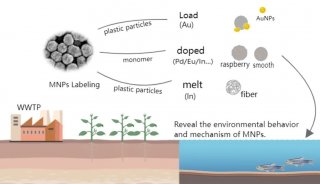

朱振利教授的报告聚焦于单颗粒分析技术的发展,特别是在原子光谱质谱领域的应用。他详细介绍了单颗粒分析的背景,包括颗粒物在自然界中的广泛存在以及它们对环境和人类健康的影响。他指出,单颗粒分析对于理解颗粒物在元素循环和污染物循环中的作用至关重要。

朱振利教授的团队开发了一种高时间分辨的多接收磁质谱单颗粒分析系统,该系统能够提供高灵敏度和高分辨率的单颗粒元素分析。这一技术的开发,为研究颗粒物的环境影响、污染物溯源以及元素形态提供了新的工具。他还分享了该技术在稀土材料分析、放射性颗粒分析、矿石分析以及单细胞元素分析中的应用案例,展示了该技术在地球科学、环境科学和生物医学研究中的广泛应用潜力。

在这场围绕原子光谱的学术会议上,参会者们收获了实用的知识,并对分子光谱学的最新发展有了更深入的了解。他们见证了该领域稳步前进的步伐和未来潜力,为各自的研究工作带来了新的启示和思考。

-

焦点事件

-

焦点事件

-

焦点事件

-

精英视角

-

项目成果

-

企业风采